Par Marianne Cusson, biologiste, Agence forestière de la Montérégie

Dès le mois d’août, des taches brunes s’étalaient sur les flancs abrupts des collines montérégiennes et les petits arbres perchés sur les crans rocheux des bords d’autoroutes semblaient avoir grillé, leurs feuilles séchées toujours accrochées à leurs branches.

Début d’automne 2025, une atmosphère inhabituelle règne en forêt et le sol sec et dur a perdu sa souplesse. La terre humide des sentiers forestiers est remplacée par un presque béton qui fait résonner bizarrement le bruit de nos pas. Que se passe-t-il donc?

Taches brunes d’arbres séchés sur des flancs abrupts au parc du Mont-Orford (Marianne Cusson, AFM)

Précipitations et températures

C’est que la plupart des régions du sud du Québec ont reçu entre le tiers et la moitié des quantités normales de précipitations durant les mois de juillet, d’août et de septembre 2025.

En plus, en juillet, les températures moyennes de secteurs de la Montérégie surpassaient les normales par plus de 2,0 °C. En août, au Québec, deux jours sur trois se révélaient plus chauds que la normale. Or, la chaleur amplifie le manque d’eau en favorisant son évaporation, mais aussi en accélérant l’évapotranspiration des plantes et des arbres.

Est-ce la nouvelle tendance?

Il existe un consensus au sujet des forêts du Québec : les saisons de croissances seront plus longues et plus chaudes et le contenu en eau du sol diminuera, augmentant le risque de sécheresse. Cette tendance est celle attendue de l’augmentation des températures estivales.

Du côté des précipitations, en été, les modèles prédisent plutôt leur maintien. Ils prévoient en revanche des extrêmes climatiques plus fréquents et plus intenses de divers types, y compris de précipitations (ou de leur absence)!

La sécheresse de la fin d’été est donc, oui, le résultat de la tendance à la baisse du contenu en eau du sol causé par les hausses de températures attendues, mais qui a été multiplié, cette année, par un épisode extrême de manque de précipitations.

Impacts sur la forêt

En forêt, la sécheresse estivale est l’effet des changements climatiques dont les impacts sont les plus à redouter. Elle nuira notamment à sa régénération puisque la germination des semences est impossible sans un sol humide, en plus de causer la mort des jeunes semis, puisque leur réseau racinaire est insuffisant pour s’approvisionner en eau plus profondément dans le sol. Évidemment, ce problème devient particulièrement préoccupant là où la régénération forestière est déjà affectée par le cerf de Virginie.

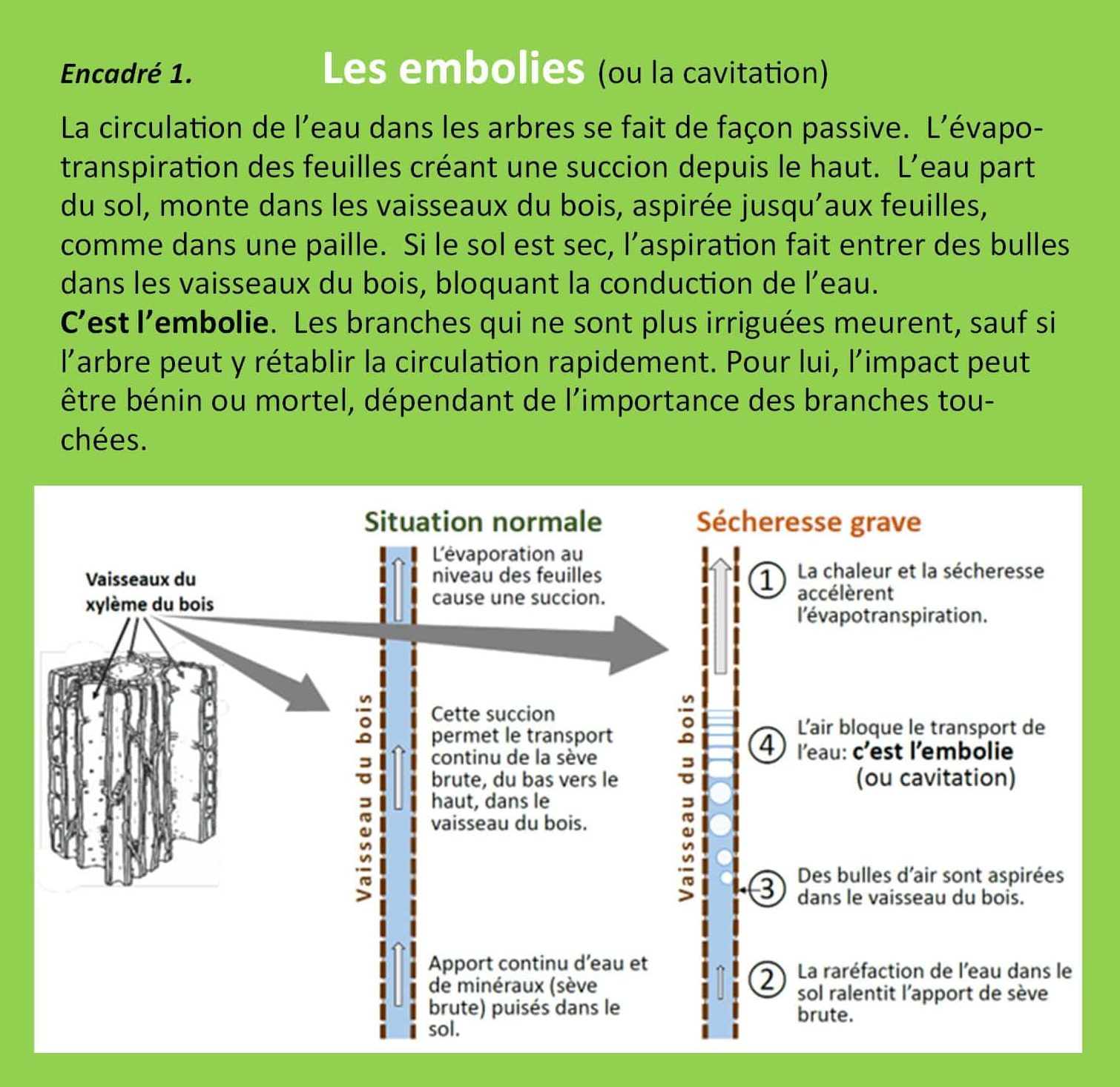

Le manque d’eau des sols forestiers n’affecte pas seulement les jeunes arbres. Les plus vieux risquent également les embolies (encadré 1). De plus, le stress hydrique induit une baisse de la photosynthèse des arbres (encadré 2) qui a notamment pour effet de réduire leur croissance. Un article récent du devoir titrait justement « Déclin généralisé de la croissance des arbres, au Canada », qui présentait les résultats d’une étude pancanadienne qui pointait le manque d’eau comme le principal facteur limitant la croissance.

Malheureusement, la réduction de la photosynthèse n’affecte pas seulement la croissance. En diminuant l’accumulation des réserves énergétiques, elle baisse aussi la capacité des arbres de produire les substances chimiques qui servent à repousser les ravageurs forestiers et à lutter contre les organismes pathogènes, les rendant plus vulnérables également à d’autres stress.

Et la production de sirop ?

La production de sirop du printemps prochain sera-t-elle affectée par cette sécheresse ?

Difficile à dire. Il est établi que le sucre contenu dans la coulée d’un printemps n’est pas emmagasiné seulement l’été précédent, mais durant les 5 saisons de croissance qui précèdent. Ainsi, la baisse de production de sucre de l’été 2025 se répercuterait seulement un peu en 2026, mais aussi les printemps suivants. L’effet risque d’être difficile à distinguer puisque plusieurs facteurs affectent la quantité et le taux de sucre d’une coulée. Les conditions de température printanières jouent un rôle majeur et les précipitations de l’hiver risquent de jouer aussi.

Sécheresse sur feuilles d’érable à sucre (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)

Sans être une catastrophe, cette sécheresse n’est certainement pas une bonne nouvelle à moyen terme pour l’érablière. Elle aura probablement nui à sa régénération (en érable et en essences compagnes) et pourrait avoir causé des embolies (encadré 1) et la mort de rameaux ou de branches des arbres les plus exposés. Enfin, le stress qu’elle a induit aux érables (encadré 2) risque de les rendre plus susceptibles à des maladies ou à des insectes, surtout s’ils étaient déjà stressés par des conditions de croissance sous-optimales. Une bonne nouvelle cependant : le printemps humide et la date tardive des conditions sèches dans la saison de croissance des érables laissent croire que la croissance des érables n’a pas été trop entravée, dont un des effets est de faciliter la cicatrisation des entailles du printemps précédent, limitant les points d’entrée pour des pathogènes.

Qu’en est-il des risques de feux ?

Au Québec, la saison des feux de forêt s’étend de mars à octobre. Leur nombre augmente rapidement après mars pour atteindre un pic en juin, pour rebaisser presque aussi rapidement, jusqu’à presque rien, au mois d’octobre. L’automne est donc calme, côté feux de forêt. La diminution des feux en septembre et octobre est attribuable à la baisse des températures, de la période d’ensoleillement et du ralentissement de l’évapotranspiration qui en résulte, provoquant en forêt une forte augmentation du taux d’humidité qui réduit l’inflammabilité des matières combustibles. La baisse de l’activité orageuse, qui survient aussi en octobre, limite aussi les embrasements par la foudre, connue pour causer 80 % des incendies forestiers du Québec.

L’automne 2025 fait exception. Au Québec, le mois de septembre a montré 4 fois plus de feux de forêt qu’habituellement alors qu’octobre en compte plus de 10 fois la moyenne normale ! Même les causes des feux auraient été inversées : cette année, 86 % d’entre eux (436 feux) auraient été causés par les humains, contre seulement 14 % (71 feux) par la foudre !

Les experts disent que les changements climatiques risquent d’allonger la saison de feu, tant au printemps qu’à l’automne à cause de la fonte plus précoce et des chutes de neige moins abondantes, en plus de la chaleur qui se poursuit plus tard à l’automne.

Et en forêt feuillue ?

Le feu menace davantage les forêts de conifères, dont la résine, contient des composés organiques volatils très inflammables, crée, en brûlant, une chaleur intense qui favorise le maintien, la propagation et l’intensité du feu. Du côté des forêts d’arbres décidus, en plus de l’absence de résine, leur feuillage riche en eau les protège du feu. De surcroît, les forêts feuillues qui se concentrant surtout dans le sud du Québec où le réseau routier est bien développé, sont plus facilement accessibles aux pompiers forestiers.

Incendie de forêt au Mont Écho à Sutton (Facebook / Simon Charrier)

L’enjeu des feux étant considéré comme un enjeu des forêts résineuses, on s’intéresse peu à la saison des feux, jusqu’alors, sur le territoire de l’Agence forestière de la Montérégie, où les essences feuillues dominent 80 % des forêts. En forêt feuillue, les risques de feu se concentrent surtout au printemps, avant que la présence des feuilles ne les protège. Exceptionnellement cette année, des feux de forêt se sont déclarés durant l’automne, dans le sud Québec (Saint-Théodore d’Acton, Sutton et Léry). Certains estiment en effet que l’automne deviendrait, pour la forêt feuillue, une deuxième saison propice aux feux.

Espérons que le feu ne s’imposera pas comme un enjeu important de la forêt feuillue dans les prochaines années !

Liens vers quelques articles sur les feux dans notre territoire cette année :

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2199358/sutton-incendie-feu-sentiers-mont-echo

https://cybersoleil.com/feu-de-foret-a-lery-62-hectares-brules/